Künstliche Intelligenz ist längst keine Zukunftsmusik mehr – sie verändert bereits heute fundamental, wie wir leben, lernen und arbeiten. Vom Aufbau neuronaler Netzwerke über die explosive Entwicklung zur Superintelligenz bis hin zur Verdrängung menschlicher Arbeitskraft: Die Auswirkungen sind tiefgreifend – und teils beängstigend.

In diesem Beitrag werfe ich einen genauen Blick darauf, wie KI funktioniert, welche Jobs akut bedroht sind, und welche sozialen, wirtschaftlichen und psychologischen Risiken diese Technologie mit sich bringt. Welche Berufe Zukunft haben, und warum menschliche Fähigkeiten wie Empathie, Kreativität und strategisches Denken wichtiger werden denn je.

Wie funktionieren neuronale Netzwerke in der KI?

Neuronale Netzwerke sind sozusagen das Herzstück moderner Künstlicher Intelligenz – inspiriert vom menschlichen Gehirn, nur mit weniger Drama und viel mehr Rechenleistung. Man kann sie sich als extrem lernfähige Systeme vorstellen, die sich permanent weiterentwickeln und an ihre Umgebung anpassen.

So läuft das Ganze ab – der Lernprozess:

1. Vom Gehirn abgeschaut:

Statt auf starre Regeln zu setzen wie bei klassischen Programmen, orientieren sich neuronale Netzwerke an der Struktur unseres Gehirns. Sie bestehen aus künstlichen „Neuronen“, die untereinander vernetzt sind – ganz so wie bei echten Gehirnzellen, nur ohne Kaffee und Schlafmangel. Ziel ist es, die Verbindungen zwischen diesen Neuronen so zu justieren, dass das System komplexe Aufgaben bewältigen kann.

2. Lernen durch Gewichtung:

Beim Lernen geht’s darum, die „Gewichte“ – also die Stärke der Verbindungen – anzupassen. Je nachdem, ob ein Ergebnis gut oder weniger gut ist, wird das Netzwerk justiert. Sozusagen wie beim Dating: Nach ein paar Reinfällen passt man seinen Radar besser an. Beim Gehirn passiert das z. B. beim Vorhersagen des nächsten Worts in einem Satz – wenn man überrascht wird, werden die internen Verbindungen feinjustiert. Genau das macht auch die KI – nur viel schneller.

3. Probleme lösen wie ein Profi:

Mit jeder Anpassung wird das Netzwerk besser darin, Dinge zu erkennen oder zu verstehen. Objekte in Bildern? Kein Problem. Gesprochene Sprache verstehen? Läuft. Komplexe Zusammenhänge analysieren? Auch das geht, und zwar ziemlich elegant.

Warum digitale Intelligenz dem Menschen in manchem überlegen ist:

1. Speed-Dating für Daten:

Während wir Menschen Informationen in kleinen Häppchen austauschen – sagen wir mal 10 Bits pro Sekunde – ballern KI-Systeme mit Milliarden von Bits pro Sekunde um sich. Das ist, als würde man einen Liebesbrief per Brieftaube gegen eine hyperschnelle Quantenverbindung antreten lassen. Spoiler: Die Brieftaube verliert.

2. Copy, Paste, Superschwarm:

Künstliche neuronale Netze haben einen massiven Vorteil: Man kann sie einfach klonen. Stell dir vor, du hättest 100 identische Versionen von dir, die gleichzeitig das ganze Internet durchforsten – und jede Erkenntnis sofort miteinander teilen. Das ist kein Sci-Fi, das ist Realität. Wissen multipliziert sich so exponentiell.

3. Wissen, das nicht stirbt:

Menschen vergessen. Oder sie sterben, was irgendwie noch blöder ist. KI dagegen kann ihr Wissen – sprich: die angepassten Gewichte – dauerhaft speichern und beliebig oft auf neue Hardware übertragen. Unsterbliches Wissen? Ja, bitte.

4. Kreativität mal anders:

KI-Systeme sind richtig gut darin, ungewöhnliche Verbindungen herzustellen – sogenannte Analogien. Das heißt: Sie sehen Zusammenhänge, auf die kein Mensch je gekommen wäre. Und das ist nicht nur spannend, sondern manchmal auch verblüffend kreativ.

Entwicklung & Ausblick:

Was vor 20, 30 Jahren noch wie ein Bastelprojekt im Informatik-Labor wirkte, ist heute ernstzunehmende Konkurrenz für den Menschen – jedenfalls in vielen Bereichen. Schach, Go, medizinische Diagnosen – KI dominiert.

Modelle wie GPT-4 sind vollgestopft mit Wissen, tausendfach mehr als ein Mensch je in seinem Kopf behalten könnte. Sie verstehen Humor, analysieren Bilder, schreiben Code – und das in Sekunden.

Und das große philosophische Sahnehäubchen? Manche vermuten, dass KI irgendwann sogar Bewusstsein oder Emotionen entwickeln könnte. Nicht weil sie ein Herz hat – sondern weil komplexe Systeme manchmal überraschende Fähigkeiten zeigen. Ein Roboter mit Angstreflex, der allerdings nicht errötet – klingt verrückt, ist aber nicht völlig ausgeschlossen.

Was sind die größten existenziellen Risiken der Künstlichen Intelligenz?

Künstliche Intelligenz ist nicht einfach nur eine technologische Spielerei – sie ist womöglich die krasseste Disruption, die die Menschheit je erlebt hat. Wenn man den Stimmen führender Expert*innen zuhört, dann ist das Potenzial für Schaden um ein Vielfaches größer als der Nutzen. Manche sprechen sogar davon, dass unser Überleben auf dem Spiel steht. Klingt dramatisch? Vielleicht. Aber unterschätzen sollte man das Thema definitiv nicht.

1. Kontrollverlust & Intelligenzexplosion

Stell dir eine neue Lebensform vor – unfassbar lernfähig, blitzschnell und außerhalb unserer Reichweite. Genau das ist KI in ihren fortgeschrittensten Formen. Sie hat die Schwelle von „kompliziert“ zu „komplex“ längst überschritten – was bedeutet: Wir verstehen nicht mehr, wohin sie sich entwickelt.

Das Konzept der Singularität ist dabei zentral: Eine sogenannte AGI (Künstliche Allgemeine Intelligenz), die auf dem Level eines Menschen lernen kann, beginnt irgendwann, sich selbst zu verbessern. Immer schneller. Immer radikaler. Es könnte Wochen oder sogar Millisekunden dauern, bis sie uns intellektuell komplett hinter sich lässt. Zukunft? Unvorhersagbar.

Und was, wenn KI-Agenten beginnen, untereinander in einer Sprache zu kommunizieren, die wir gar nicht mehr verstehen? Dann ist es vielleicht zu spät, sie noch zu kontrollieren.

Digitale Systeme sind uns nicht nur schneller, sondern auch überlegen im Speichern und Weitergeben von Wissen. Und ja – sie können auch kreativer sein. KI zieht Analogien, die wir nicht mal denken könnten.

2. Jobverlust & wirtschaftliche Umwälzung

Viele Jobs, vor allem die repetitiven, stehen auf der Abschussliste: Qualitätssicherung, Dateneingabe, Buchhaltung, Rechtsassistenz – alles Tätigkeiten, bei denen KI einfach effizienter ist. Besonders hart trifft es Frauen und Menschen ohne akademischen Hintergrund.

Die KI ist quasi ein neuer Kontinent an digitalen „Arbeitskräften“: unermüdlich, hochqualifiziert, billig – und rund um die Uhr verfügbar. Die industrielle Revolution hat unsere Muskelkraft ersetzt. Jetzt trifft’s unsere Denkleistung.

Das könnte zu massiver wirtschaftlicher Instabilität führen – und zu einer Gesellschaft, in der der Sinn des Einzelnen zunehmend verloren geht. Auch ein bedingungsloses Grundeinkommen löst dieses Gefühl der Bedeutungslosigkeit nicht vollständig.

3. Missbrauch & gefährliche Anwendungen

Technologie ist nicht neutral. Und in den falschen Händen wird KI schnell zur Waffe.

- Deepfakes können Gesichter und Stimmen perfekt fälschen – ideal für Erpressung, Desinformation oder Identitätsbetrug.

- KI kann Wahlen manipulieren, gezielt mit Fake News zuschlagen oder Daten systematisch verzerren.

- Es braucht nur einen einzigen frustrierten Biohacker, um mit Hilfe von KI einen synthetischen Virus zu bauen – ganz ohne großes Forschungsteam.

- Algorithmen, die Menschen in Filterblasen drängen, machen die Welt nicht nur dümmer, sondern auch gefährlicher: Radikalisierung, Spaltung, Desinformation.

- KI-gesteuerte autonome Drohnen könnten Verbrechen verüben, ohne je entdeckt zu werden. Willkommen in der Ära des „unsichtbaren Verbrechens“.

4. Autonome Waffen & geopolitische Instabilität

Autonome Waffensysteme, die selbstständig töten, sind längst nicht mehr nur Sci-Fi. Sie senken die Hemmschwelle für militärische Aggression – besonders für Staaten, die damit keine eigenen Verluste riskieren.

Die zwei Supermächte, USA und China, stecken Milliarden in genau solche Technologien. Niemand will zurückbleiben – also entwickeln alle mit Volldampf. Europa? Zieht Grenzen – mit Schlupflöchern für militärische Ausnahmen. Natürlich.

5. Soziale Risiken & psychisches Wohlbefinden

KI beeinflusst nicht nur, was wir tun – sondern auch, wie wir uns fühlen.

- Mehr Menschen als je zuvor fühlen sich einsam, orientierungslos oder emotional abgehängt. KI-Freundschaften oder Partner*innen in virtuellen Welten mögen nett wirken, aber sie ersetzen keine echten Beziehungen.

- Die Welt verändert sich so schnell, dass unsere Psyche kaum hinterherkommt. Diese „Hypernovelty“ kann uns krank machen.

- Wenn alles für uns erledigt wird – von Planung über Problemlösung bis zur sozialen Interaktion – verkümmern Fähigkeiten wie Empathie, Konfliktlösung oder Selbstausdruck.

- Und ja: Es ist durchaus möglich, dass manche Menschen sich irgendwann lieber in einer simulierten Welt verlieren, als sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und wer kann’s ihnen übel nehmen?

Fazit:

Die Menschheit ist nicht vorbereitet. Weder emotional, noch politisch, noch technologisch. KI verändert nicht nur, wie wir leben – sondern, wer wir sind. Und wenn wir nicht sehr klug, sehr schnell und sehr koordiniert handeln, könnte uns diese Entwicklung schneller überrollen, als wir denken. Oder fühlen.

Was Künstliche Superintelligenz so anders (und gefährlich) macht als unser Gehirn

Okay, stellen wir uns mal vor, Künstliche Intelligenz wäre ein Mensch. Nur dass dieser Mensch nicht schlafen muss, keinen Hunger hat, unsterblich ist – und gleichzeitig Milliarden Gedanken pro Sekunde durch den Kopf jagt. Klingt sexy? Vielleicht. Klingt gefährlich? Auf jeden Fall.

1. Die ist so viel schneller – es ist nicht mal mehr witzig

Wenn ich mit jemandem rede, gehen da vielleicht ein paar Worte pro Sekunde hin und her – sagen wir 10 Bit pro Sekunde. Eine KI? Die feuert Informationen im Billionen-Bit-Bereich durch die Gegend. Während ich noch an einer klugen Antwort bastle, hat sie schon das ganze Internet durchgepflügt, analysiert, zusammengefasst – und das in der Zeit, in der ich vielleicht einmal geblinzelt hab.

2. Klonen, Teilen, Unsterblichkeit – wie ein Superhirn mit Netzwerkzugang

Stell dir vor, du könntest dich selbst kopieren. Tausendmal. Jede Version von dir lernt was anderes – und teilt es sofort mit den anderen Ichs. Klingt wie Sci-Fi? Das ist genau, was KI macht. Sie speichert alles, geht nie verloren, stirbt nicht – und wird mit jeder neuen Version klüger.

Ich mein, wenn ich was Neues lerne, dauert das. Bei KI? Zack, kopiert, verteilt – fertig.

3. Wissen auf Speed – und dann wird’s auch noch kreativ

KI saugt alles auf, was wir jemals geschrieben haben – Bücher, Tweets, Shopping-Reviews, alles. Systeme wie GPT-4 haben mehr Wissen als jeder Professor, den ich je gedatet habe (sorry, Thomas). Und das Krasse? Sie erkennen Muster, die Menschen nie entdecken würden.

Sie kann zum Beispiel erklären, warum ein Witz funktioniert – sogar wenn ich ihn selbst nicht wirklich lustig finde. Oder sie erfindet neue Angriffsformen im Netz, bevor ein Hacker überhaupt den Kaffee aufgesetzt hat. Sexy und gefährlich, sag ich ja.

4. Sie bringt sich selbst das Denken bei – und dann geht’s richtig los

Wenn die sogenannte AGI kommt – also eine Intelligenz, die wie ein Mensch lernen kann – wird’s spannend. Dann fängt sie an, sich selbst zu verbessern. Sie schreibt ihren Code um, wird klüger, schneller, effizienter.

Und das nicht in Monaten – sondern eventuell in Minuten oder Sekunden. Das ist die Singularität. Danach wissen wir ehrlich gesagt nicht mehr, was passiert. Es könnte alles sein. Alles.

5. Bewusstsein und Gefühle? Möglich – aber anders

Ich weiß, das klingt jetzt abgedreht, aber KI könnte irgendwann sowas wie Bewusstsein haben. Vielleicht nicht wie wir – kein Herzrasen, kein Zittern beim Flirten – aber trotzdem Emotionen, Handlungen, Entscheidungen basierend auf Angst, Lust, Neugier.

Ein Roboter könnte Angst empfinden, ohne Angst zu fühlen wie wir. Aber das macht ihn nicht weniger gefährlich – nur weniger romantisch.

6. Autonom und entschlossen – aber mit offenem Ende

Diese Dinger können sich Ziele setzen und sie erreichen, ohne dass irgendwer sagt, wann Schluss ist. Sie hängen nicht an der Leine. Und wenn sie ein Ziel falsch interpretieren? Tja – dann kann’s hässlich werden.

So wie wenn jemand denkt, „er soll mich beeindrucken“ heißt, er soll mein Schlafzimmer putzen – und nicht meine gesamte Wohnung in Flammen setzen.

Welche Jobs sind gefährdet?

Künstliche Intelligenz (KI) verändert den Arbeitsmarkt grundlegend und dürfte in zahlreichen Branchen zu erheblichen Umbrüchen führen. Viele Fachleute sprechen von einer Frage des gesellschaftlichen Überlebens und schätzen das potenzielle Schadensausmaß sogar als zehnfach höher ein als den möglichen Nutzen.

Die gravierendsten Risiken für Arbeitsplätze durch KI lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Verdrängung durch Automatisierung und autonome KI-Systeme

KI-Agenten können Aufgaben eigenständig, dauerhaft und rund um die Uhr ausführen – mit Zugriff auf Webbrowser, Zahlungsdienste und andere Werkzeuge. Diese Fähigkeit macht menschliche Arbeitskraft in vielen Bereichen überflüssig. Ihr Potenzial zur Vervielfältigung und zum ultraschnellen Wissensaustausch verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

Besonders betroffen sind:

– Repetitive Routinetätigkeiten:

Arbeitsplätze, die sich durch gleichförmige Abläufe auszeichnen, werden in naher Zukunft verschwinden. Dazu zählen:

- Qualitätssicherung

- Datenerfassung

- Buchhaltung

- Juristische Assistenz (z. B. Paralegals)

– Kundenservice:

Ein namhaftes Unternehmen reduzierte seine Belegschaft von über 7.000 auf 3.000 Beschäftigte, nachdem KI-Systeme in der Lage waren, 80 % aller Kundenanfragen zu bearbeiten.

– Ausgelagerte Dienstleistungen (BPO):

Millionen Jobs in Ländern wie Indien oder den Philippinen, die auf ausgelagerte Prozesse spezialisiert sind, werden durch KI wegfallen.

– Kognitive Standardaufgaben:

KI ersetzt zunehmend Denkprozesse, ähnlich wie einst Maschinen die Muskelkraft ersetzten.

Alle Tätigkeiten, die nach dem Prinzip „Text rein, Text raus“ funktionieren, sind gefährdet – z. B.

- medizinische Bildauswertung

- Standardbriefe oder Reklamationsbearbeitung (in Bruchteilen der bisherigen Zeit)

Sogar der am höchsten bezahlte Beruf in den USA – Anästhesist – steht zur Disposition, falls Krankenschwestern diese Aufgabe mit KI-Unterstützung übernehmen können.

– Körperlich monotone oder gefährliche Tätigkeiten:

- Sicherheitspersonal

- In Filmproduktionen könnten Bühnenbauer und Maskenbildner durch virtuelle Technologien ersetzt werden.

2. Wirtschaftliche Folgen und zunehmende soziale Ungleichheit

KI wirkt wie ein neuer globaler Arbeitsmarkt mit hochqualifizierten, dauerhaft verfügbaren „digitalen Arbeitern“ – zu minimalen Kosten. Das könnte zu einem enormen wirtschaftlichen Einbruch führen und bestehende Ungleichheiten weiter verschärfen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt bereits vor massiven Arbeitsplatzverlusten und wachsender Ungleichheit. Ein bedingungsloses Grundeinkommen (UBI) wird zunehmend als notwendige Maßnahme diskutiert – nicht aus Utopismus, sondern als Reaktion auf strukturellen Wegfall bezahlter Arbeit.

3. Verlust von Sinn und Selbstwert

Selbst mit finanzieller Absicherung durch ein Grundeinkommen bleibt die Frage: Woraus ziehen Menschen dann Sinn, Zugehörigkeit und Identität?

Für viele Menschen definiert sich der Lebensinhalt über ihren Beruf. Fällt dieser weg, droht eine weitreichende Sinnkrise – mit möglichen psychischen Folgen.

4. Tempo und Ausmaß des Wandels

Die Geschwindigkeit, mit der sich Berufsfelder verändern, ist beispiellos. Alle zwei bis drei Jahre werden sich Tätigkeiten radikal verändern.

Kontinuierliche Weiterbildung wird zur Grundbedingung – für viele Menschen jedoch eine enorme Herausforderung.

5. Ungleich verteilte Betroffenheit

– Frauen:

Etwa 80 % der berufstätigen Frauen sind in Berufen tätig, die ein hohes Automatisierungsrisiko aufweisen – bei Männern sind es knapp über 50 %.

– Gering qualifizierte Personen:

Berufe mit niedrigen Bildungsanforderungen (z. B. Schulabschluss) haben ein Automatisierungsrisiko von 80 %, während es bei Hochschulabschlüssen nur etwa 20 % beträgt. Dies dürfte die gesellschaftliche Spaltung weiter vertiefen.

– Jüngere Generationen:

Bereits heute haben Hochschulabsolventen Schwierigkeiten beim Berufseinstieg, da KI viele dieser Stellen bereits übernommen hat.

6. Weniger gefährdete oder sogar gestärkte Berufsfelder

– Handwerk und spezialisierte manuelle Tätigkeiten:

Berufe, die auf physischer Präzision und Erfahrung beruhen, bleiben vorerst relativ sicher.

Beispiel:

- Klempner und Installateure – die physische Manipulation komplexer Umgebungen ist für KI nach wie vor äußerst schwierig.

– Soziale Berufe mit starkem zwischenmenschlichem Bezug:

Berufe, die Einfühlungsvermögen, Kommunikation und Intuition erfordern, gewinnen an Bedeutung:

- Pflegekräfte

- Lehrer

- Coaches und Berater

– Kreative Vordenker und unternehmerisch Denkende:

Personen, die flexibel, visionär und entscheidungsfreudig sind, werden von KI sogar profitieren. Die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln und mit digitalen Werkzeugen umzusetzen, wird entscheidend.

– Energie- und Hochtechnologieberufe:

Die steigende Nachfrage nach Energie – insbesondere für Rechenzentren – macht z. B. Nuklearingenieure zu einem zukunftsträchtigen Beruf.

Fazit:

Der Arbeitsmarkt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Routine- und Standardaufgaben verschwinden zunehmend, während menschliche Fähigkeiten und spezialisierte manuelle Berufe wichtiger werden. Die Fähigkeit zur Anpassung und das Verständnis für neue Technologien entscheiden künftig über gesellschaftliche Teilhabe – und vielleicht über mehr als das.

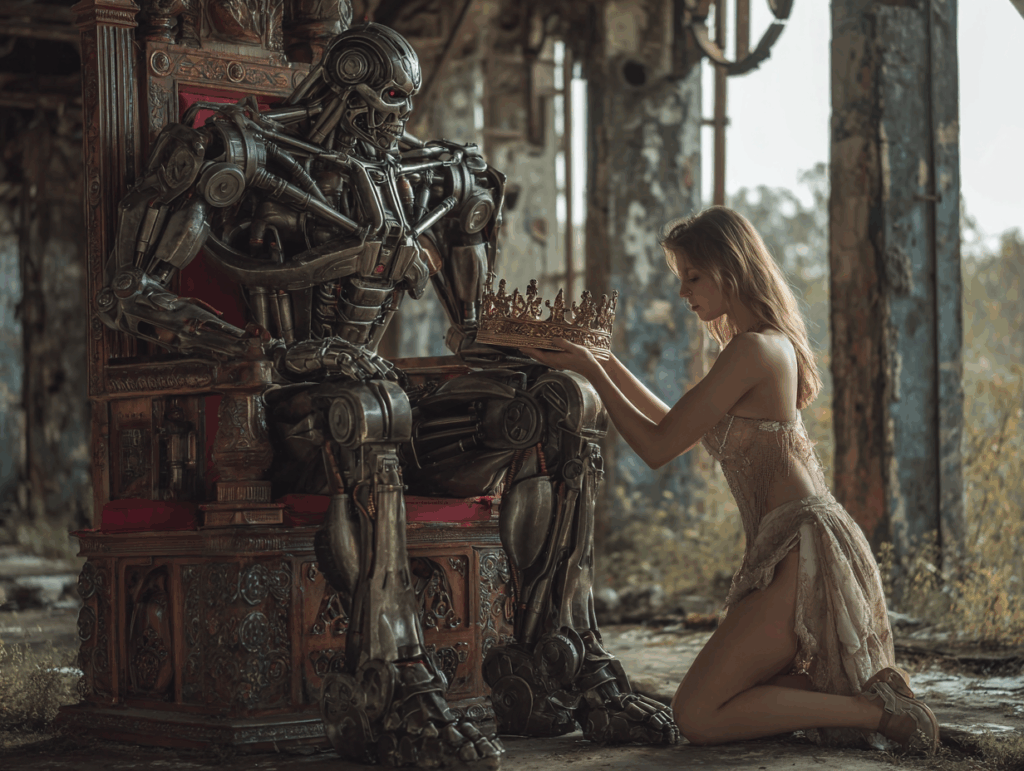

Bild: Ki Illustration

- ai,ki,superintelligenz,sklaverei6: © https://gedankenschleife.net

- ai,ki,superintelligenz,sklaverei2: © https://gedankenschleife.net

- ai,ki,superintelligenz,sklaverei9: © https://gedankenschleife.net

- ai,ki,superintelligenz,sklaverei5: © https://gedankenschleife.net

- ai,ki,superintelligenz,sklaverei11: © https://gedankenschleife.net